|

一生的远行

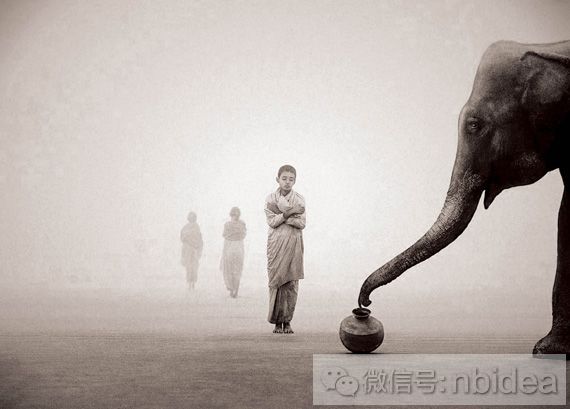

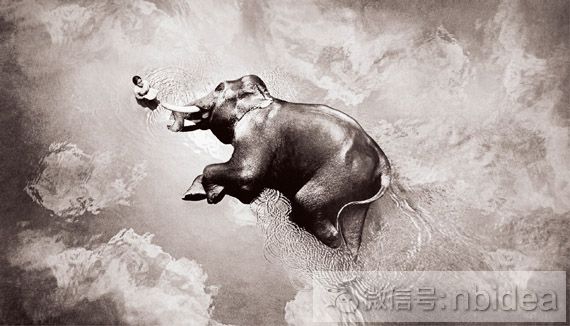

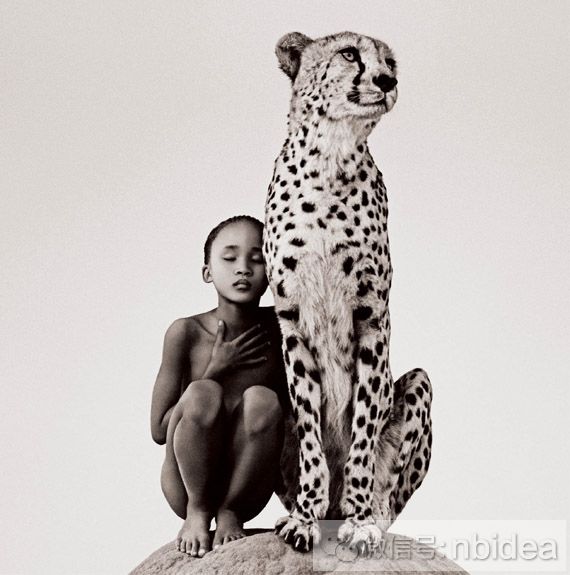

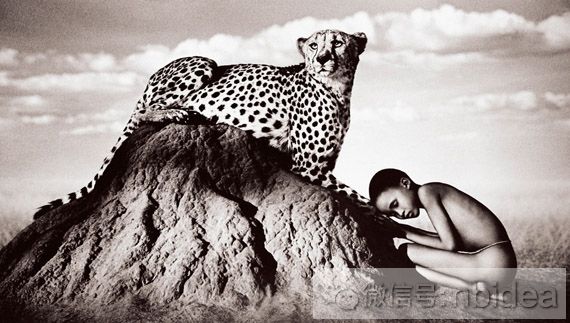

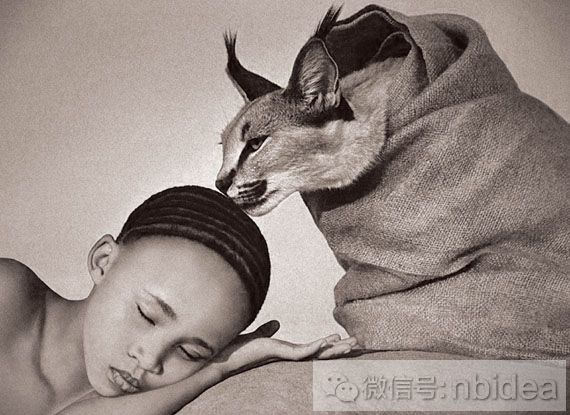

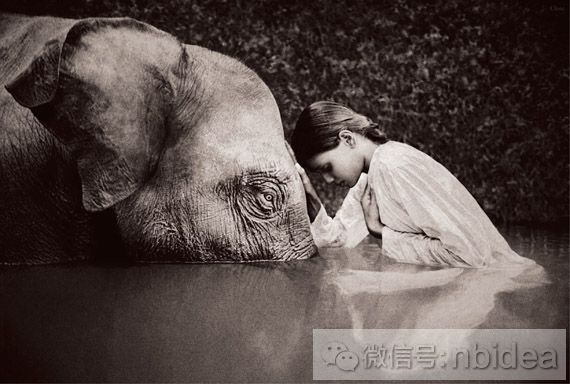

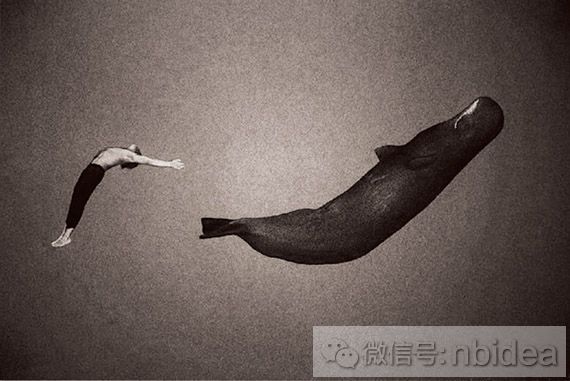

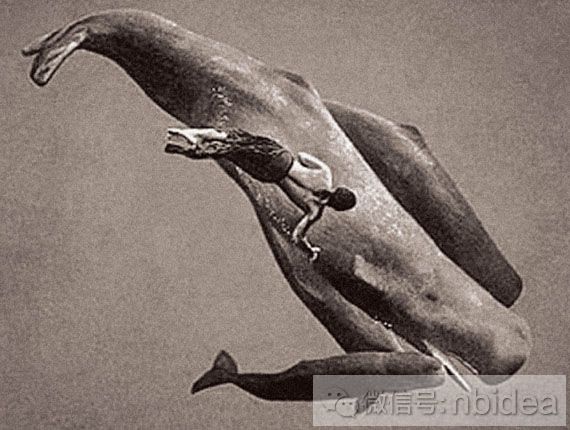

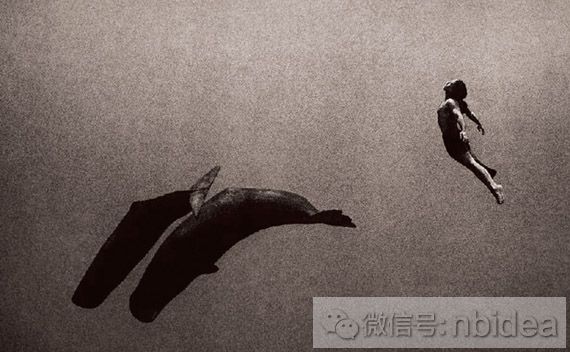

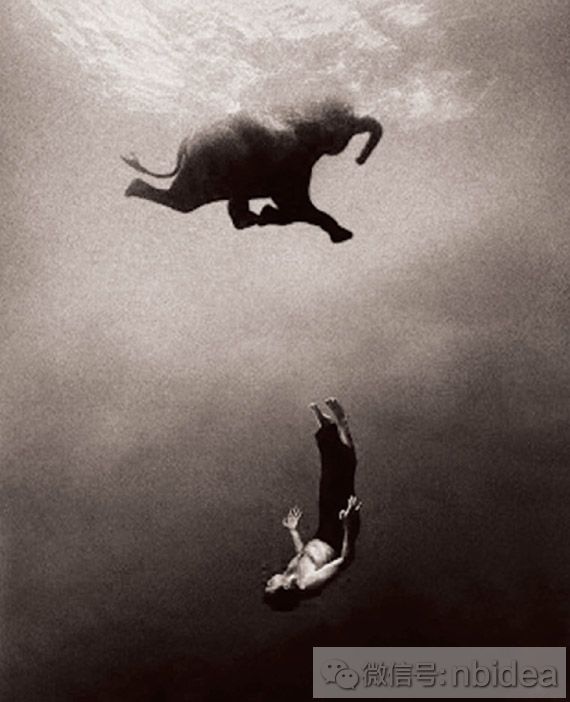

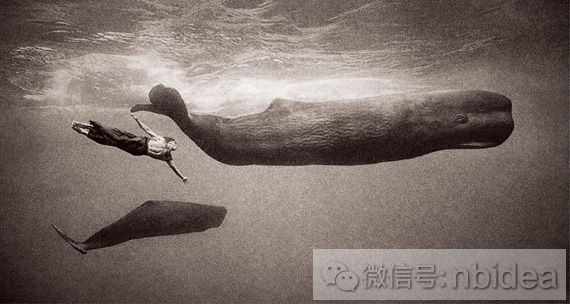

摄影\Gregory Colbert 撰文\令狐磊

如我所见,众多关于人与自然的影像中,这组名为《尘与雪》(Ashes and Snow)的作品最让我心生感动。

我们曾一直坚持了四年,那种一直试图去表达去描述的美学与哲学、禅意与境界,全在加拿大艺术家与电影制作人格利高里·考伯尔(Gregory Colbert)的影像里面,以难以企越的尽善尽美,一切表露无遗,尘与雪,如是虚无,亦是存在。

初初一见,我便为之痴醉。内心对我说,把它写下来,把你的感受写下来,因为你尚记得。这似乎是一种使命的感应。我想马上动笔,在我的激情丧失之前。但我需要再次细心地观赏它,阅读它。给我一个星期,我的笔可以带引我记述它。但最终发现,过了一个月,我依然无法动笔。因为,越是阅读它,我就越被引入一个无穷尽的时光隧道。它像是一个尘封的宝盒。伴随它的,也许是一生的远行。

唐玄奘《大唐西域记》说:“一何至此!吾感其心,不泯其迹,寄之月轮,传乎后世。”“自我的屋子被焚尽,我把月亮,看得更清。”考伯尔在他的影片中以极其诗意的语句颂道,“此刻,若你到我面前,分成时,时成日,而你的一日,成一生。”

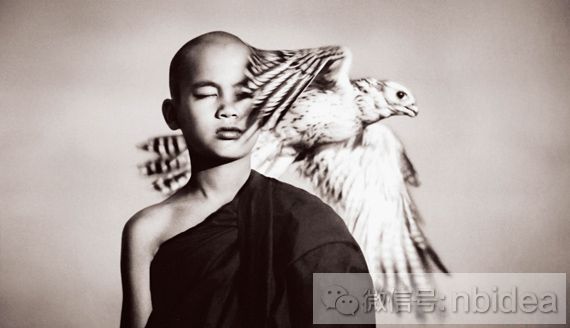

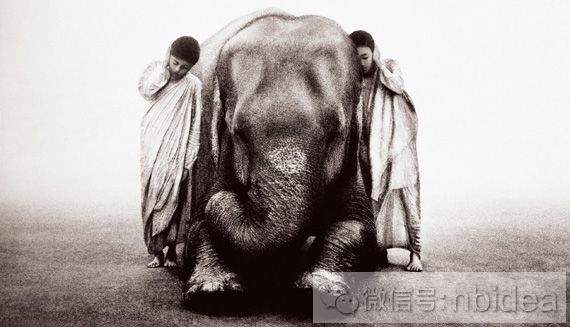

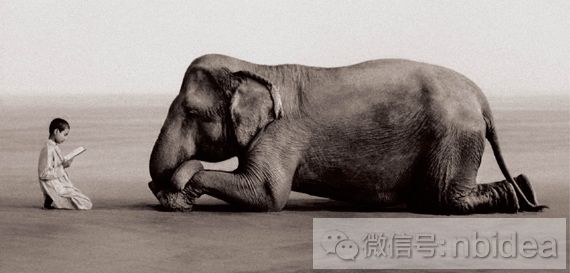

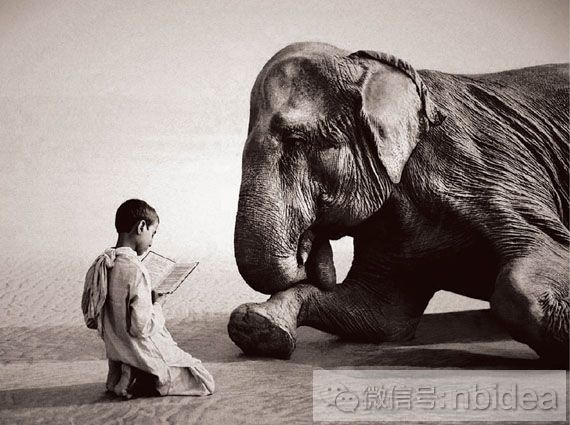

恒河之河,流淌的时间,永恒。人与动物,静止或漂浮,自由体,浮动于天地,然后有了另一个人,水乳交融。粼粼的光线,逸出的泡沫,与生机遨游,共眠。静听,声呐,十字,跃出。大象的眼睛,爱,母亲怀抱,与象共眠。寺庙,鹰隼。飞翔,转塔,无尽天空。记得,流水,漂浮,再次进入记忆。城堡,船,顺流而下。与鹰共舞。风吹过,翻动的古书页。沙漠,耳语,豹在旁静静走过,它也听见了吗?枯树,火光,鲸鱼尾,蜡烛,聆听。浮萍,沉湎。羊,石柱。静坐,沙丘。回到水中,是记忆在与大象共同遨游。自由的舞,尽性的舞。挥洒,激荡水花。温柔的沙,跳跃。猛然地,激烈,对立与冲突,狞獾的凶狠。攻击,信仰的力量。回归宁静。水珠,幻成日月星河。鱼群,两个人的遨游,人生的一页,又一页……

《尘与雪》的影片,进入眼球,进入头脑浅层,然后便属于幽邃境界的知觉,我什么都忘了,因为它已经化为一抹在脑里随处扬起的尘土。

作为整部影片最激烈时刻的属于一段与大象共舞的舞蹈,舞者激起的水花,与象鼻喷撒的水珠,有“天雨曼陀罗”之境。康德说:“美有两种,即崇高感和优美感。崇高感感动人,而优美感则迷醉人。”考伯尔把这两者共寓一体。美学哲人朱光潜认为,美之所以为美,关键就在于它是“无所为而为”(Disinterestedness)。唯有:通往真,止于善。在这里,真是真理,真知;善是善心,善行。

诗人西川曾在上世纪末游历印度,写下——“要是我能够迎风起飞,我会看到什么?我对世界的观念还会像以前那样吗?要是我能够忘却语言,变成石头,我对时间的观念还会像以前那样吗?沉默,并在内心深处与世界交谈。拾起地上的落花,跟着动物的足迹前进,张开嘴,喝天上落下的雨水,依靠星座辨别方向。”

对于创作者来说,世纪末并非一个适合的时刻,那时显然充满了对下一世纪的躁动不安。西川显然也感受到了,诗人试图在跨越语言与时间的阻隔。而考伯尔正是从1992年开始进行这个漫长的创作,到了1999年决定开始展出这组他觉得足够分量的作品,并在21世纪后依然继续他的漫长创作。《尘与雪》显然是跨越世纪的特殊时期,见证人类深刻思考的最为重要出品。艺术家最后决定以4种形式来立体呈现他的作品:电影、图片、精装书和装置艺术。其中融合了诗歌、影像、图像、声音、音乐、装帧设计等多种艺术表现形式。这是一部有着世界语的作品。即便不懂得任何台词,每个人也都能看懂它。它与生命有关,我相信,它甚至可以让动物看懂。因为它的拍摄本身便不仅是想象从人的眼睛去看待世界和自然,还尝试从大象的眼睛看世界看人类。考伯尔说:“当你凝视夜幕上的群星,你正望进,那些不眨的眼睛。它们是象的,是那些开一目而眠的象的,是那些如此守护我们的大象的。”

值得特别留意的是,那部特别制作的《法典尘与雪》,共分24部,使用17世纪存下的原装书封进行装帧,让书这个物体本身便充满了时光意义。法典不仅包括人与大象、鲸鱼、海牛、猎鹰、朱鹭和仙鹤等动物,亦包含有植物、人与人之间的关系、以及更多没有最终出现在电影影片中的画面。

法典的开卷一册引用了来自中国北魏书法的典范之作《荧阳郑文公之碑》,考伯尔把这些碑文与他关于佛教僧侣的影像交替在法典中出现,足见他对东方主义的钻研之深。

这部《法典》的存在,只是在验证,你现在看到的《尘与雪》,只是其中的微小几页。考伯尔已经把他所完成的这部巨著,裹入了他找寻到的17世纪的古书中,成为凝结时光的一部分,见证着这一个时代,人类为世界所写下的一封封表达的至“真”至“善”情感。日后,即便伴随着这些古书的化成尘,亦可期待“每至如来涅磐之日,叶皆凋落,顷之复故”。

考伯尔决心要把《尘与雪》带到全世界去,并以流动博物馆的概念形式来呈现。首个公众装置作品“尘与雪”于2002年在威尼斯Arsenale展出。这个场馆后来成为了可以拆卸移动到另外一个城市继续展览的,可以流动的博物馆。它专属于“尘与雪”。 有了劳力士成就殿堂的基金支持,游牧博物馆的《尘与雪》于2009年初在巴西重新开幕,并会陆续在拉丁美洲、亚洲和欧洲继续展出。目前,全球有超过950万人曾以虔敬之心参观此展览,这也是历史上由仍然在世的艺术家所举办的展览中,参观人数最多的艺术展览。 18世纪的英国历史哲学家休谟在《自然宗教对话录》中以其一贯的经验论调谈及:“至高心灵的本质,他的属性,他存在的方式,他持续存在的真正性质;这些以及关于如此神圣的存在的每一个细节,对于人类都是神秘的。我们是有限的、脆弱的、盲目的生物,我们应该在他的庄严的存在前自己表示谦卑,并且应该知道我们的脆弱,默默地赞扬他的无限的完善,这些无限的完善,是目不能见,耳不能闻,人心也从不曾了解它们的。”

在无数我们度过的时光之中,它们被遮蔽在深厚的云翳之中而与人类的好奇心隔离。它们不曾属于我们可以感知的表层。“羽成焰,焰成血,血成骨,骨成髓,髓成灰,灰成雪。”而考伯尔的努力显然就是在拨开这云翳,拂去那尘,融化那雪,为人类见证了什么是属于时光的信∶那些 一页页用心凝结下来的时光。             |