|

2005年去四川阿坝旅行,在汶川至马尔康途中的理县317国道北侧的山坡上,意外发现了一个原生态的藏族村寨——阿坝州理县甘堡乡甘堡村木堆村民组所在地。地图上看不出它的官方名称,且称其为木堆藏寨吧。说她原生态,是相对一些经过过多雕琢的经营性旅游村寨而言。

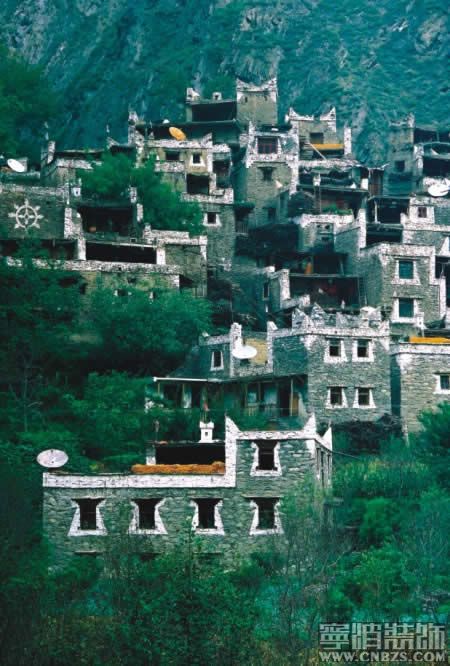

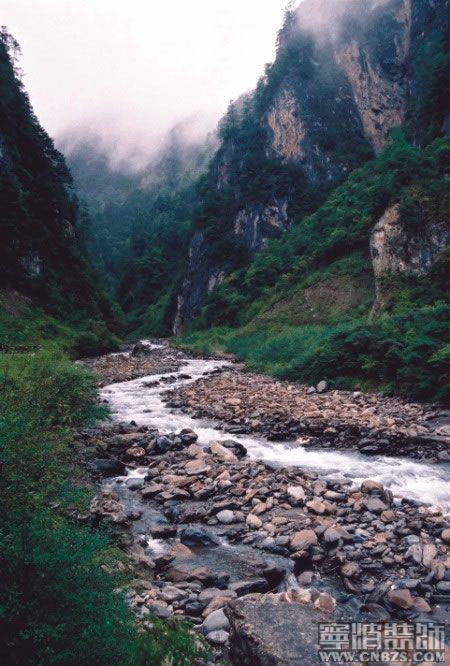

岷江南流至汶川,汇入一支西来的支流杂谷脑河。近来因救灾而名声大噪的317国道就依偎着杂谷脑河水,一路共舞东接汶川。车行317国道理县县城至桃坪之间,一座美丽而神奇的石头城在向你招手。因她不施粉黛不引人注目,许多人就与她擦肩而过,错失一睹她的美貌,当然更无从感知她的神奇。相比邻近桃坪羌寨的门庭若市,她不啻是一个失宠的美人,倍受只懂看热闹游客的冷落。而我们一行,是极少数走进她并细细品味她的游客之一。

寨子坐落在一座大山的南坡之上,倚山面水,隔着杂谷脑河俯瞰着317国道上的人来车往。站在国道上远眺,村寨更像是一张巨幅的图画,巧妙地贴在半山腰上,熨帖得与凹凸有致的山坡浑然一体。村民们从山寨走下,踏一道简陋的钢缆桥,摇摇晃晃地荡过杂谷脑河融入外部世界。

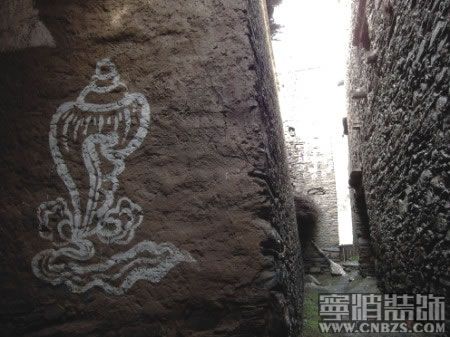

她优雅有如桃花源,你就回味《尘埃落定》吧,作家阿来就成长在邻近的马尔康。巍峨的古碉楼,木质的了望架都已经年久腐朽,却依然壮美有如古堡,就像影片《红河谷》里最后玉石俱焚的那种地方。

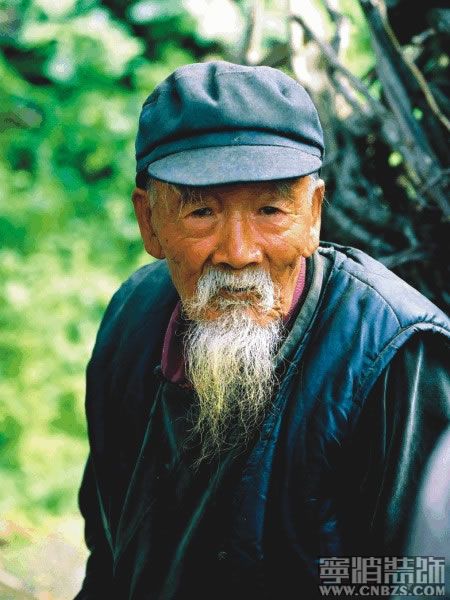

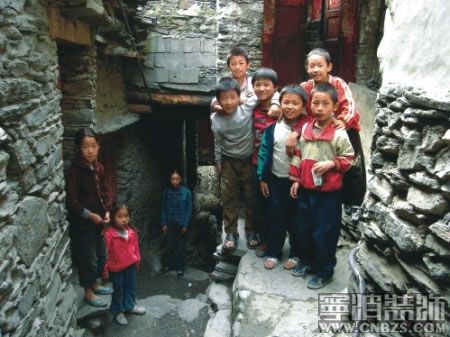

小心翼翼地踏上钢缆桥,晃荡中进入了寨子,我们好像因误入了一个空寨而心生忐忑,犹如进山剿匪的官兵中了埋伏的那种感觉。满寨子自始至终没见到一个青壮年男女,有的尽是些留守儿童和老人。由于可耕地有限,青壮年都外出打工了,或远或近。

孩子们个个热情,领着我们把整个寨子里里外外上上下下看了个透,让我们得以全方位、零距离地认识了这种藏羌民族的建筑智慧。

村寨选址建造在向阳的山坡上,整个寨子简直就是一大连体建筑,几乎找不出一处独立的房子。走近她,你才能感知她的神奇。寨子里的每一间屋,每一条道,都因山势而巧妙设计,如果你观察得够仔细,会惊奇地发现,寨子里任何两户相邻的人家,任何两道相邻的门户,任何两个相邻的屋顶,绝没有处于同一水平高度的,也绝没有相同哪怕是相仿的设计。每一家房屋,都是应地而宜,应坡而宜巧妙地独立设计,却又与前后、左右邻舍的墙体互相钩连在一起,既增强了整体的牢度,又协调和谐,采光、通风、出入均互不相扰。初来乍到,看你中有我,我中又有他,扑朔迷离根本分不清谁家是谁家。穿行于山寨中间,那种感受更是无法说清楚。

寨中走道虽粗陋却纵横交通,偶有直上直下的石级,由于路基本来就是陡峭的山坡,仰首望去,村寨高处人家已在白云生处,说不出的超凡脱俗;而转身俯视脚下,尽头似在远处杂谷脑河谷之下。

一寨之中,俯仰之间,闪过一阵莫名的快意,莫不就是古代高士那种望峰息心、窥谷忘反的遗世独立吗?

因为建筑多有连体的,因此寨子里的通道常常是穿墙而过,这就形成了众多的过街楼。跟着小向导穿梭了几个弯,早已方向莫辨。孩子们又把我们领进了屋子,上楼然后再经由木梯钻出天窗,便上了屋顶。屋顶都是水泥平台,兼作晒台,晒干了的包谷码放得整整齐齐,耀眼的金黄色渲染着藏家人丰收的喜庆,朴素却又满足。

记不清跟着孩子们上下了多少石级,钻过多少过街楼,拐过多少弯角,早已方向全无,设计如此精妙的山坡建筑群让我连连叹服,这种抱山而居的建筑智慧,大至布达拉宫,小至山寨民居,无一不是藏民族几千年来在险恶的自然环境中求生存的经验结晶。奇妙若此,叫人想起了小杜,阿房宫没人见过,精彩的杜撰还记得两句:“各抱地势,钩心斗角”。套用几句说说木堆藏寨:各抱地势,钩肩搭背,高高焉,低低焉,参差异诡,晕不辨其东西南北……

我给小朋友们在屋顶留了个合影,他们个个脸上都洋溢着有朋自远方来的不亦乐乎,这让我们之后每看到照片就会被深深感动。孩子们的身后,一步就能跨上邻家的平台,不过那不是屋顶,而是二楼的阳台,因为后边人家的房基就比前面的高一大截。

没带礼物送孩子很觉有愧,想买些零食犒劳犒劳他们,寨子里没有一家小店,走进唯一一家做点小生意的人家,却让我唏嘘了好一阵。仅仅是两只竹篮里,备了些廉价的零食和劣质烟酒,以备村民家的人来客往。而作为每家每户的面子工程的客厅,不说家徒四壁,除了火塘边的一个水壶,实在别无长物。

只能这么调侃,废报纸充作墙纸,篷壁也生辉。在整个阿坝,乃至川西,在旅游业没有惠及的地方,农民的收入还是很低的。在没有天灾人祸的年头,艰苦中求得生存已属不易,而生存之余的发展也就勉为其难了。

2008,不是个风调雨顺的年头,8.0级的特大地震,偏偏选中了这个地方,这个最震不起的地方。曾到过华山、黄山那种坚硬的山,再看看阿坝的山,简直就不能叫做山,而只是个乱石堆。多年前在成都去九寨沟途中的茂川遇堵车,原因是前方塌方。下车等候,公路一侧是岷江,另一侧是山壁,就是山体的剖面。闲着没事就看得仔细,这一看让我十分惊讶,这山是什么做的呀?从剖面可以看得一清二楚,最多的是石屑,石屑中夹杂着大大小小的石块,有的棱角分明,有的竟然是浑圆的卵石。松松垮垮的,用手扒拉一下,就淅淅嗦嗦漏个不停。这是天然形成的山吗?更像是人为堆造而成,就像煤栈里的煤堆吧。一大堆煤屑,里面夹杂着大小不一的煤块,这就是那里的山体。

特别是山体里夹杂的卵石,说明这里的高山,原本是河床,甚至是海洋,不知经过多少次剧烈地震和其他自然变故,大石被碰撞为小石,磨灭了棱角变成了卵石,又不断地被隆起……于是,才有了现在的阿坝、川西。这次汶川大地震,也可以在川西的地表变迁中记上一笔了。

国家汶川地震专家委员会南北带地震构造研究组组长、中国地震局地质研究所所长张培震在接受新华社记者采访时说,汶川地震是一种比较特殊的类型,地表的垂直和水平两个方向均发生位移,最大的垂直位移有4米多,水平位移也达到4米以上。他说,这种位移致使四川盆地下沉,龙门山大幅度抬高,重庆地区也有所抬高。

这么大的地震,也就4米来去,可以想象,要隆起汶川、阿坝那片大山,该是多么巨大的地表变化啊,人类有文字记载的历史,甚至人类所有的历史都还太短,还没碰到过那么大的变故。不知道有一天碰到了,人类要不要从头再来。

像煤屑堆起的,只是因堆积日久而比煤屑堆稍为坚实一点而已,没地震的日子,一场雨就会引起塌方、泥石流;来地震了,那就一坍就是半爿山,而且没完没了。木堆藏寨,就建在这样的山坡上,上有飞泻的山石砸下,下有松垮的山体塌陷,覆巢之下,会有完卵吗。有几个信息增添了我的不乐观。其一是被记二等功的武警师参谋长王毅,率部最先抵达汶川,走的那条317国道,就从木堆藏寨前的钢缆桥头通过。从电视上见到,官兵冒着飞石突进的场面,简直到了惨烈的程度。其二是报载,邻近的旅游景点桃坪羌寨遭毁灭性损毁,从照片上看,桃坪的建筑所处的山坡还比较缓,木堆藏寨的更陡。电视上见到那么多的滑坡镜头,要是木堆的那片山坡滑了,那建在山坡上的木堆藏寨……不是怎么样了,而是还在吗?

那次旅游回来后,我印好照片就给照片中那个年龄稍长的女孩寄了去,请她分发给所有的小朋友和老人。女孩名叫张亚群,当时读小学六年级,是一个长得很俊俏的藏族小姑娘。很快就收到了她的回信,还画了一张画寄托了她的祝福。由于她家没有电话,之后就没再与她联系过。不过每当打开相册,每当烹饪时用到从他们寨子里买回的花椒,我就会重温一次藏寨孩子的热心和他们美丽而贫瘠的家园,总在内心默默地祝愿他们的生活会慢慢地好起来。

|