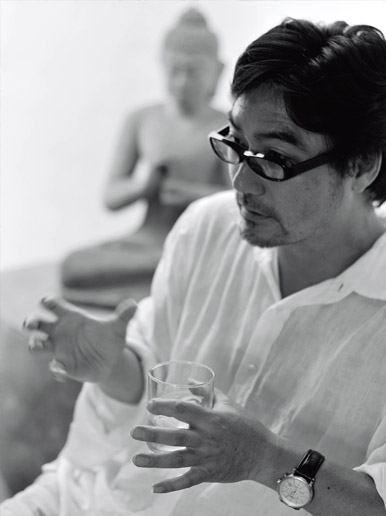

程绍正韬,台湾著名建筑师与室内设计师,1963年出生于台湾书香世家,父母都是当地有名的文化精英。上世纪七八十年代,程绍正韬毕业于台湾文化大学美术系、东海大学建筑研究所,多重学习文学、美术及工业设计。其设计作品横跨台湾各类专业设计领域,并屡获国内外设计大奖,他的设计更具有中国传统文化的人文气息,清雅秀丽,处处透露着闲情雅致。作品风格成熟、内敛,贵气优雅中又显现出人与环境互动后的悠远灵气。同时,倚靠团队质朴深厚的创作文化、精专的美学工艺,以及勤奋踏实的工作态度,程绍正韬创建了台湾设计界的美学、工艺、建筑学之跨界创造的精工典范——“真工”。

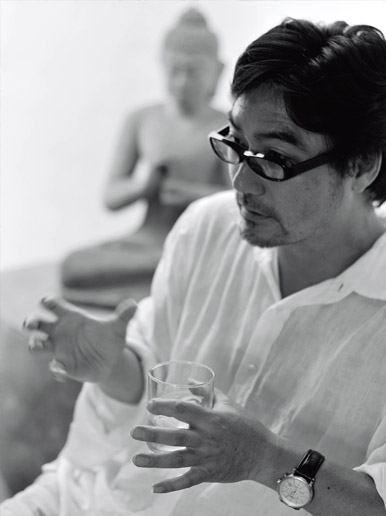

程绍正韬

祖籍安徽滁州来安

文化大学美术系

东海大学建筑研究所

东海大学美术研究所

前逢甲大学建筑系讲师

前成功大学建筑系讲师

前台南市市政府都市设计审议委员

真工建筑设计公司总设计师

真品空间艺术股份有限公司艺术指导

明建筑艺术细装工程股份有限公司艺术建筑士

C+C联合建筑规划股份有限公司环境设计师

采访/周红 撰文/杨芝 摄影/

宁波装饰:程绍老师您好!在古典、欧式、奢华等风格越来越多地充斥着内地设计行业的当下,您的设计更具中国传统的人文气息,透露着古代文人的闲情雅致,仿佛给内地设计界带来一股清风。请问,您是如何积累如此浓厚的中国传统文化底蕴的?

程绍正韬:这与我的家庭背景和从小接受的教育有很大关系。我的父亲曾是南京中央大学中文系的流亡学生,出身于安徽地方望族的书香门第,他热爱一切属于中华的东西,也希望他的孩子可以用某种方法来领略中华文化,以锤炼他的文人气质。于是,在父亲的影响下,我早期的启蒙教育便在《四书五经》、《唐诗宋词》中度过。父亲敦促我用书法来学习唐宋文学,用宋词空间意境来学习行草,导入中华文化空间体悟。我也在这样的“经典阅读”中自然而然产生了属于自我的文化环境与哲学经验,并同时发展了一种属于个人的环境空间创造美学经验。当我年长转而学习纯粹绘画时,倒也衔接流畅。后来我成为了一位图像设计艺术家,也跨域至空间、建筑、景观与城市设计,那是一种全向整合的设计。转眼,我的设计生涯已有30年。在这不长不短的30年间,传统文化一直是我的“根”,在很大程度上也是创作灵感的最大源泉。

宁波装饰:您的作品雍容大气中展露一派自然天真,兼传递着古典东方文人气息。您是如何做到通过建筑、空间,乃至艺术实现“人与自然共生”的?

程绍正韬:如何做到“与自然共生”?回顾历史,其实中国古代的文人已经对此做出了非常清楚的阐释。八大山人、苏轼这些具有高雅艺术修养和美学品味的文人,他们究其一生,也都在追寻这个境界。在我看来,“人与自然共生”是人与自然,与环境,与所有的存在共生,这是中国特殊的一种哲学体系。然而,现在很多设计师都不理解,开个大玻璃窗,认为那就是自然。我认为那是很粗浅的理解,只是视觉上的一种与绿树发生联系,怎么可以说是“与自然共生”呢?甚至很多人说,我搬到深山里去,连窗户都不要了,这可以算是“与自然共生”了吧?我们古代的隐士、画家都倾向于通过这个路径去亲近自然。这个“自然”是我们与自身内在生命、内在真正的宇宙去发生联系。这时就需要我们透过艺文活动,或是某种艺文载体,产生个人的生命与存在体系之间的有机联系。

纵观历史,每个朝代都有各自的艺文载体,如唐代的诗、宋代的词、元代的曲、清代的小说等。到了现代,我们不再拿起毛笔画水墨画,也不大可能去写宋代的词,但我们的内在不会变。那么,我们这个时代的知识分子如何透过时代对我们的需要,产生新的“笔墨”,新的艺文力量呢?我认为这是每个环境艺术工作者很大的使命和挑战。在艺术创作过程中,我力求把建筑、景观、室内、空间、工艺美术,甚至绘画、雕塑全部融合在这样的一个艺术体系中,做到不着痕迹。所以,你有时看它是一栋建筑,但又像一座雕塑、一幅水墨画,有时还像一首唐诗,甚至看到宋词的意境。

其实设计也是一种与古代知识分子、文化精英产生思想上同频共振的行为,所以,我们的职责是将文化中一切美好的事物内化到当代的笔墨技巧中。同样的,此处的“笔墨”不是常规的“笔”和“墨”,而是现代设计师必须要去创造的一种新的艺文载体。如果我们不是“文起八代之衰”,又怎么去跟中国古代这些最令人尊敬的文人去做一个位置上的对应和思想上的承接呢?这也是为什么讲到“人与自然共生”就必定会涉及到文化史、哲学、文学、艺术、美学的原因。

宁波装饰:在这些年的设计生涯中,您设计出了很多出色的作品,包括台中的“一即一切”,台北的“House-M”,北京的“Noble House”等等。请问您在接手一个项目时最先考量的是什么?您在做设计时最注重的又是什么呢?

程绍正韬:对我而言,设计是一个新的艺文载体,所以在接手一个项目时,我最先考虑的是它能不能成为艺术创作。再者,一个非常重要的方面是空间的艺术创作能不能真实地将最好的一面呈现给大众。我始终认为,设计师应当做时代的精英,而不只是赚钱的商人。每个时代都有每个时代的创作模式,如果我们这个时代的创作模式只是沦为经济的附庸,那将是很可耻的行为。如果设计师一味地投机取巧,那他就是在刨文化的根,是要对将来中华文化现代化的“难产”负责任的。

我是一名设计师,同样,我也是一位中国当代的文人,所以在设计时,我更注重作品能不能与我在文化上的命题相符,能不能反映中华文化的正统思想,能不能与当代的人文、现代社会的习惯产生一种有机的融合,以及能不能做到“人与自然共生”。这里的“自然”更多的是时间的自然、人文的自然、文化的自然,而不仅仅是生态自然。一个好的设计会让文化自然,让生态自然,让我们的行为、一切的创作都变得“自然而然”。所以,我最在意的是“自然而然”的设计,能否做出一种“自然而然”的精神,最不在意的就是风格。

宁波装饰:现在有不少设计师在追求禅意空间,那么在您的心中,禅意应该是什么样子的?

程绍正韬:我认为,“自然而然”到了一定的极致后就是“禅”。“禅”是一种生活的艺术、直觉的艺术,同时也是一种自然而然的行为,它是对当下艺术存在状态放下的一种解脱,在生活中无时无刻都可以发生。那些心中可以产生“妙境”、口中可以说出“妙语”、真正的觉悟者才可以做到“禅”。这样说来,我们现在看到的很多自诩为“禅风”的作品只能算是看起来很安静的风格而已。

艺术家通过修炼自我来追寻“禅”的意境,比如绘画,北宋范宽的画作给人以非常壮阔的感觉,巍巍大山呈现出一种庄严的力量,我们看到会震撼、感动;但看到明末清初的石涛、八大山人的画作时,就不仅仅是震撼,你可能会掉泪,或会心微笑,这就是“禅”。再看现代设计师所谓的“新东方”风格,他们给粗壮的木材涂上黑色的颜料,把地板做旧弄脏,假想一个老和尚居于其中,认为那就是“禅”,这真是荒谬!我们须得用一颗“禅者之心”去做设计,如果没有,只会是画蛇添足地乱加东西,或是自我想象,根本没有任何佛法的修为。

再者,我们的“新东方”风格已经被严重地误解了,更何况是禅风?设计者本身如果没有一定的修为,就不要说“禅风”,那只会产生粗浅的理解。材料上黑黑的,空间中暗暗的,故意做得旧旧的,我认为,这只是设计者心中的酸腐和破败,算不得“新东方风格”,更别说“禅”了。

真正的禅风是无处不在、随处而生的。它也可以是金碧辉煌、璀璨夺目的,难道帝王就不能修禅吗?当然可以。梁武帝的空间就很禅风,同样,那些一身破败的罗汉也是禅风。《金刚经》里说,一切有为法,如梦幻泡影。任何人都可以修禅,我们自己是什么相,现什么样,那就按照自身的本来面目去修。修到一定境界,可以把新古典、Art Deco修成禅,也可以把自然的、现代的、极简的、Hi-tech(高科技风格)的、解构主义风格的都变得具有禅的样子,在任何风格中变幻自如,看起来自然而然。

现在整个设计界的发展都受限于这些所谓的材料、物质、风格、线条的制作,所以才产生了古典和现代的争论,Art Deco和新东方的争论,加法和减法的争论,事实上,这些统统都是符号,都是假托,但很多人就在这里纠结住了。其实所有的设计风格、材料都是工具,如果我们在设计时不能了解那些材料的假托,你就不能抽离自己,从更高的位置和角度来观看当下的“笔墨”。

宁波装饰:大陆与台湾两地文化及观念存有差弃,您在内地发展这几年,面临的最大困惑是什么?

程绍正韬:最大的困惑还是人才问题。中国大陆在改革开放初期大量引进西方资本,成为了世界的“代工厂”。流水线式的思考和操作模式虽然在商业上轻松获利,却让我们丧失了大量人才和精英。大多数人非常勤奋努力,但碍于操作经验狭窄,认识论浅薄,他们制造出的是“商品”,而非“创意”,更别提“艺术”了。对于流水线上一个萝卜一个坑的“人”来说,他们很多已变成了“奴”。可我们这个时代不需要“奴”,特别是文化经济快速发展的今天,更需要精英来参与历史文化的改革和创新。我们要创造新的文化载体和艺文模式,可是要在大陆找到方法论和认识论上“跨域”的高级知识分子,真的相当不容易。我认为,大陆设计界的教育模式亟待改变,把设计者当成产业线上的螺丝钉,或许暂且创造了一些所谓的利益,可同时也会阻碍中国迈向世界,实现“中国梦”的可能。

宁波装饰:您在台湾设计了很多豪宅,包括李登辉和其他名人政要的私宅。对于豪宅每个人都有不同的理解和定位,那么您对“豪宅”和“好宅”的定义及界定是什么?

程绍正韬:“好宅”不等于“豪宅”,但“豪宅”一定是“好宅”。“豪”是英豪、文豪、雅豪、贵豪,是出类拔萃者。由于某些设计师本身的见解和认识不够,带有西方唯物史观中富豪的概念所做出来的“土豪式”住宅其实根本不配称之为“豪宅”。他们严重曲解了“豪宅”的定义,这也是我一直在努力扭转的。其实现在大陆流行的“土豪”是最见不得世面的,这样的设计怎么称得上“好宅”呢?

要想真正理解“豪”,还得重新回到中华文化史中,比如宋徽宗虽是帝王,但他在文化和美学品味上是“豪”,是带有贵气的“豪”;李后主,称得上雅气的“豪”,还有大文豪苏轼等等。一个好的住宅如何达到“豪宅”?我认为的“豪宅”一定是贵中见雅,雅中见性,见性之后能入道的。“豪宅”要有贵气作为基础,如果只有“富”丢了“贵”,情况就会变得很糟糕。优雅、贵气的住宅需要设计师花很多时间静下心来,将自己内在的修为投射或者内化到业主所有的空间类型。然而,由于现代文本的建立,设计者认识论不足,学养不够,再加上流水线式的教育体制和生产体制,涌现出了一批“土豪金”式的豪宅。在我看来,一个好的设计师会通过自己的话语去给好的住宅定义,给业主定义,做到与业主合一。如果只用包金包银的“富”一直在拼贴,只能显示设计者本身品质的堕落。

所以,只有重新定义“豪宅”,重新修炼自我,设计者才能将自己的能力得到充分发挥,也更能证实自己作为中国文化精英的价值,传承社会向上向好的正能量。

宁波装饰:请问您的企业如何关注和培养年轻一代设计师?

程绍正韬:我比较喜欢严格的师徒制,谦卑地面对这种关系。我不把他们当学徒而是弟子,因为弟子是可以跟师傅讨论的,是类似于亚里士多德、柏拉图“对话论”的关系。我很在乎和弟子或学生的对话和思辨,这样才会有自己的思想、灵魂,才有改革和创新。我也尽量让他们离开生产线上的一环,进入到整体的系统性学习。希望他们不要畏惧学习任何东西,也让他们去碰所有的东西。

House-M

大山之前,用谦卑点墨成金

撰文|程绍正韬 摄影|李国民

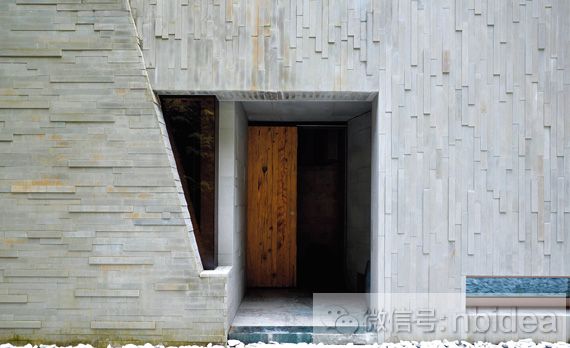

项目名称:House-M

坐落地点:中国台湾

设计单位:台湾真工建筑设计公司

设 计 师:程绍正韬

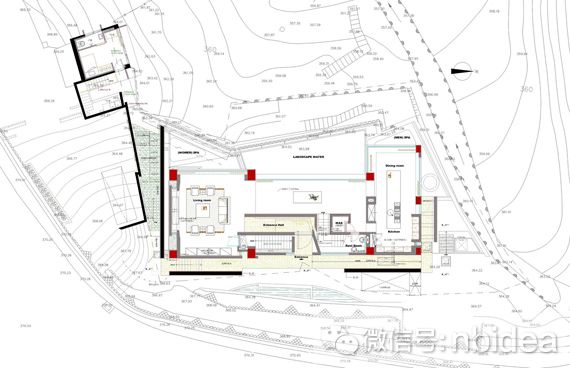

作为台湾一个大企业家在周末与家人赴山区渡假用宅邸,并同时能成为许多针对国际层次客户的顶级住宿招待所,这个在性格上被双重定位的住宅,在一个什么样的设计基础上可以不着痕迹地完成联系?并彼此相互统一成为一种天衣无缝的和谐化境,成为一种真正的“家”,不管是使用者居住十年,或者只是一天。

首先,设计者还是得回到那个最原始的辩证:两者之间内外在均共有的基础为何?这些基本的建筑组构元素,不论是机能面,抑或造型风格的面向,是不是会互相抵触?彼此不能相容?于是从基地设计开始到建筑及室内设计,最后甚至到软装与陈设的问题,诸多面向繁琐的定性定量之间,一个招待所与假日住宅彼此之间的共生共荣关键,就要在组构元素的联系、渗透、互补之间拿捏平衡。

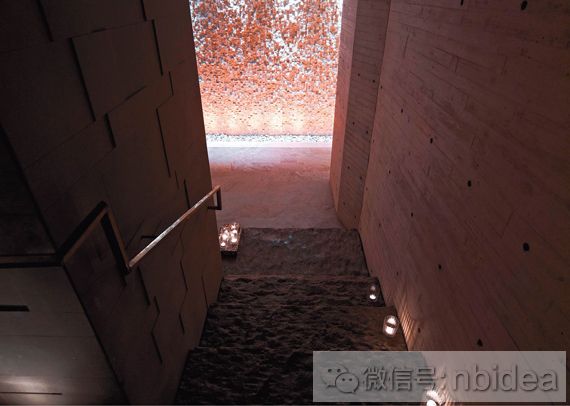

在内在机能上,用一个自然舒适与高贵气质兼具的客厅、一个与餐厨混合的时尚吧间、两个温暖平和风格的睡房、与一个粗犷的自然野味中夹带着人文韵味的汤区,其实已足够成为高级招待所与休闲住宅间共同的组成元素基础。其间的基本共通元素虽然简单,但对一个充满自信的招待所型住宅而言,其实已经够用。对设计者来说,怎么在简单明确的机能之中,创造更深的使用趣味及生活意趣?在凡俗的现代性基本价值中,如何开创不俗且特属于一种特殊精英族群的使用雅趣及品位风格?这才是设计创作中最耐人思索、最具挑战性且最有趣的一个地方。

于是,这个特殊建筑中、设计中,甚至日常生活中的文学性才会开展,换句话说,在各项技能被明确定义前后,其实视觉的心、造型上的手都应当不要太操之过急,以免令作品常流于视觉造型上肤浅艳俗的流习,而犯了焦躁的毛病。在这里,面对这样的命题之下,设计的心,只能是自制的。正如在文章之前,不必太舞弄文学元素,那可能无关文学;在艺术之间,不必太沉溺于材料工具,以免离美学越远。如果在单纯的创作元素中,要达成高大的美学成就,那只能向内发现、向深处发展,在清远中挹取芬芳,一如苏轼使用简练浅白的文字,即可透露着生活雅静与深远的人生意趣。李清照的精粹语词,三杯二盏淡酒……满地黄花堆积,就足以勾画出时代中一个不俗女子对凡俗爱情最深远的十年与非凡哀愁。在世俗的机能中深化它、意趣它、活化它;原来一种被精粹后的凡俗,才是设计。

在大山的面前,要安定下来,造一个和谐的家,只是态度谦卑,那还不够;在创作的彩墨之间,只是惜墨也未必成大作。在创作态度与工具手法的收放之间双重考验每个空间创作者对主体描写对象(在建筑中亦即凡俗生活)的出入之自由性,并同时陪衬与旁之客体自然显露其贵气,这就是M宅的一种属于东方文学的创作内涵。那是一种对人、对空间、对土地、对文化、对这一片旷野中大山的谦敬之意,只能这样设计了:谦卑地回敬以美学贵性。

二十六年前,念美术系的大学时代,每日必经一段矗立于山谷前的绝美环境,极其自然,亦极富诗性,彼时,我从没有想过,有朝一日会在这曾让我感动也孕育我美学能量的环境教育基地之一,轮到我要用一种最深厚的设计能力来面对它,但什么是深厚呢?是悠远的意境?空间笔墨材料的收放?还是空灵的贵性与出入凡圣之间的自由生活意趣?希望,今日我的作为对得起这座期盼过我的山,也对得起往日我那曾对此山的期盼。

您现在的位置: 宁波装饰网 > 人物访谈 > 正文

您现在的位置: 宁波装饰网 > 人物访谈 > 正文