您现在的位置: 宁波装饰网 > 人物访谈 > 正文

您现在的位置: 宁波装饰网 > 人物访谈 > 正文

美国设计文化考察交流之旅—芝加哥印象剪影

文/摄影 何昌成

2009年4月,我应国际工业设计师联合会主席、美国加洲洛杉矶艺术中心设计学院副院长马克·布雷登伯格教授和芝加哥著名华裔艺术大师周氏兄弟的邀请首次踏上了美国的土地。从3月29日—4月15日,我先后访问了洛杉矶、芝加哥、纽约、华盛顿、费城、拉斯维加斯5座在美国具有代表性的城市,从美国地广人稀的西海岸到人口稠密繁华的东海岸,每座城市都因地理、历史、经济发展水平的差异而呈现出其各自鲜明的地域文化特色,让我产生不同的观感和记忆,也让我对这个世界上最强势、最自由和民主国家的文化有了一定的了解和认识,只是由于行程匆忙,无法更深入地进行了解和探究,但我仍想将这次走马观花之旅所获得的心得和印象与大家做个分享。

在结束对洛杉矶艺术中心设计学院(Art Center College of Design )的交流访问后,我开始踏上飞往芝加哥的行程。芝加哥是我此次美国之旅的最重要参访目的地,在那里我将再次与曾荣获美国总统林肯勋章的美籍华裔艺术大师周氏兄弟会面,同时将参观访问美国著名的芝加哥艺术学院、伊利诺亚理工大学 ( 简称IIT ) 建筑学院和设计学院,及位于美国中北部的被誉为“湖畔明珠”、集传统色彩与现代潮流之大成的“美国心脏”城市芝加哥。从洛杉矶到芝加哥是斜贯整个美国西南到中西部的行程,又是一个比较漫长的飞行时间,当然我还是不时地打开眩窗眺望,希望能够侥幸捕捉到这个国家天空或地面上的奇特景象,虽然没有遇到外星人,也没有看到他们在地面上的活动迹象,但我还是没有错过饱览了一番美国山川大地的别样景观。

前来芝加哥机场接我的是艺术家周山作先生(周大荒为兄长),他在芝加哥已经生活了20余载,经他的指点了解到芝加哥原来是一座以建筑闻名的城市,也是美国具有世界影响力的大都市之一,它占据着全美前四高的建筑物中的三个,成为美国高楼大厦崛起最早、数量最多、风格最新的城市,并因此诞生了建筑界闻名于世的“芝加哥学派”,芝加哥被世界各国建筑师视为不可不去的“圣地”。随着车子向市中心酒店方向驶进,眼前不断掠过一幢幢鳞次栉比、千姿百态的摩天大楼,既有文艺复兴时期的典雅风格,又有未来时代的超前创作,还有奇形怪状的独特造型,构成了城市中心区域的壮观风景。这一幕幕景象令我感到十分震撼,依稀还记得中学课本中出现过这样的建筑、陈旧的老工业城市,这些印象一直保存在我的记忆中。当我们来到离酒店不远的区域时,让我忽然有种似曾相识的感觉,特别是那些建于上世纪初的建筑与上海有许多惊人的相似之处,而在这些建筑周围所矗立的一座座高耸入云的外观形态各异的新建筑,更像是上海不断涌现的新建筑一样令人目不暇接,感受是如此奇妙,令我对这个城市也因此产生了浓厚的兴趣。当车子即将到达入住的酒店时,周山作先生忽然将手指伸向了右前方并告诉我这几个建筑巨作的名字,包括高高耸立的当年美国第一高楼的西尔斯大厦、著名建筑大师弗兰克·盖里设计的博物馆、Piano的桥等这些耳熟能详的作品时,我才发现自己居然已经身处芝加哥建筑最集中也是最中心的区域了。

回到酒店歇息片刻后,我便迫不及待地决定近距离接触这些建筑以及这座城市的历史文化,从芝加哥河边的酒店到刚才所看到的这些建筑只需步行一刻钟,穿过桥头堡再沿街绕过几座建筑就可看到芝加哥最具代表性的地标建筑了,远远望去首先映入眼帘的是这个形似一滴水银的雕塑“云门”(Cloud Gate),不同的角度和方位看它都有不同的形态,“云门”是由巨型抛光不锈钢雕塑制作而成,设计师Anish Kapoor将它称为“通往芝加哥的大门”,映射出一个诗意的城市。“我对这个雕塑可谓一见倾心,每次途经这里都设法走近它,与它亲密接触……”艺术家通过这种独特的设计使得一个原本“单调”的外表拥有了非常丰富的内容,让人产生丰富的想象和美感。我想一座城市的魅力何尝也不是如此呢?如果点睛之笔的艺术创意可以使城市变得更加富于神韵和灵动,可以让人放慢脚步体会和感受它的美和意境,那么我们艺术创造者的艰辛和痛苦又算得了什么呢。

芝加哥的建筑风格独特并且具有多样化的元素,漫步在密歇根湖畔,抬头眺望远处的市中心建筑群如同欣赏一幅美丽图卷,芝加哥的城市天际线是全世界最美的,我用我挑剔的眼睛对这个说法给予了确认。芝加哥建筑的独特在于它的建筑造型语言的丰富,而且在变化的色彩中保持着和谐统一,令人赏心悦目。在这里你不仅可以看到矩形,还可见到圆形、半圆形、菱形、尖塔形、梯形、三角形等不同形态。建筑物的色彩非常丰富,有米黄、大红、墨绿、浅蓝、浅棕、锌白、黑色、深灰、浅灰等各种色调,以及镶嵌其间的多彩格子、不同形态的色块。最令我钦佩的是建筑师们不仅非常注重整体效果,更注重细节,如罗马式建筑上的柱头雕刻设计精当,阳台细部和铁花的制作工艺都十分考究,我又一次体会了“细节”对于设计的重要性以及对一个成功作品的意义。

在周山作先生的安排下,我有幸参观了位于芝加哥第35街西南的周氏兄弟艺术中心和个人画室,并与当地的艺术界人士进行了广泛的交流,包括与芝加哥的室内设计杂志总编Mitchell进行了富有成效的探讨交流,他表示将带领摄影师和作家组成特别报道组专程来杭州报道中国风-2009亚太室内设计精英邀请赛颁奖、论坛等系列活动。访问伊利诺亚理工大学建筑学院和艺术设计学院以及芝加哥艺术学院是我此次芝加哥行程的重点,由于时间和预约教授的关系,我在短暂参观访问了位于密歇根湖畔的芝加哥艺术学院后,重点安排访问IIT大学。

走进IIT校园,从建筑外观就能感觉这是一所具有历史悠久的学校,建筑楼层不高,一般为四至五层,但每幢建筑造型各异,规划井然,建筑周围的绿化衬托着这些出自许多大师手笔的建筑的凝重简约之美。据建筑学院的院长助理R.Stephen Sennott介绍,学校的许多建筑都出自该院的建筑师包括师生之手,更令我惊喜的是现代主义建筑之父密斯·凡德罗(Mies Van Der Rohe)原来就是在这个学院担任了很长时间的院长职务,他所设计的代表建筑即S.R.克罗恩大厅(S.R. CrownHall),被列为世界200个最重要、最具历史意义的建筑,也是其里程碑意义的建筑,它吸引了世界各地的人们前来参观。

当我看到建筑学院的学生能够在这样的教学环境和氛围里学习,内心是十分羡慕甚至有些妒忌的。R.Stephen Sennott教授还告诉我,该院建筑师设计了许多世界著名的建筑,其中包括John Hancock中心、芝加哥O’ Hare机场联合航空公司候机楼、Lake Point大厦、新Solder Hold球场等享誉国际的知名建筑。建筑学院也因其在高层建筑和注重环保意识方面的优势而闻名于世,学院倡导专业知识的实际运用,学生在具有丰富实践经验的教授指导下将实验室的工作应用于实践当中,与此同时,建筑理论和跨学科学习同样也得到充分重视,建筑教育的意义在于将设计和科技相结合,创造出最先进的建筑作品。

此次因为时间安排仓促未能见到院长罗伯逊夫人,据她的助理介绍,罗伯逊夫人是现任伊利诺亚理工学院的教授及建筑院院长,也是一位国家级的学术带头人,在任期间,她带领IIT建筑学院走向了美国建筑教育的最前列。罗伯逊夫人在IIT开创了园林建筑硕士项目,无论在现代专业实践和知识的深度上及广度上都很卓越,组织并参与了IIT麦可考米克论坛学生活动中心的设计与建造,以及State St.村居民楼及S.R.克罗恩大厅的设计与建筑,她还将高层建筑与都市住宅委员会提升到国际更高水平。为表彰她在建筑与社会方面做出的重大贡献,2006年她被任命为美国建筑师学会的研究员,同时因她对建筑与教育的贡献,被《设计知识》杂志评为30位最受尊敬的教育者之一。在此值得一提的是,罗伯逊夫人和担任白宫设计委员会成员及美国设计中心主席的设计学院院长惠特尼教授同时表示愿意应邀作为中国风-2009亚太室内设计精英邀请赛的国际核心评委,并将作为颁奖嘉宾出席2009年10月16—19日在中国杭州举办的第三届中国(杭州)文化创意产业博览会,届时我们将有机会近距离接触这位国际级大师并聆听他们的精彩演讲。

为时16天的美国之旅给我的视觉带来了许多异样的感触,我从中体会到了一个国家经济发展、科技发达所带来的社会文明和进步,美国的城市、建筑、设计教育以至创意产业的发展正是这样发展进程的最好写照。如今中国经济正在迅猛发展,中国已经成为全球最大的制造业生存基地,更是世界最大规模的建筑工地,如何把握这样千载难逢的历史机遇,中国的设计师面临着前所未有的挑战,特别是在如何应对目前世界性金融危机、能源危机、气候危机的背景下进行设计创新更是成为全球性课题,美国IIT设计学院院长暨现任ID 院长惠特尼教授认为:设计是人类创造产品的一门艺术,在当今风云变幻的商界,设计已成为了成功的关键所在。中国经济未来的发展又何尝不是需要依靠设计来推动新一轮的发展呢?我们不希望总是为他人贴牌,为他人做嫁衣,唯有设计创新方可改变这一现象。如何从制造业王国转变为创造业王国,这是摆在中国设计师面前的严肃课题,期待中国的设计师能够与中国经济发展同步前进,成为引领世界设计潮流的一股最强大力量。

芝加哥公园雕塑

伊利诺亚理工大学校园建筑

伊利诺亚理工大学校园建筑

芝加哥“云门”雕塑(Cloud Gate)

弗兰克·盖里设计的博物馆

伊利诺亚理工大学建筑学院图书馆

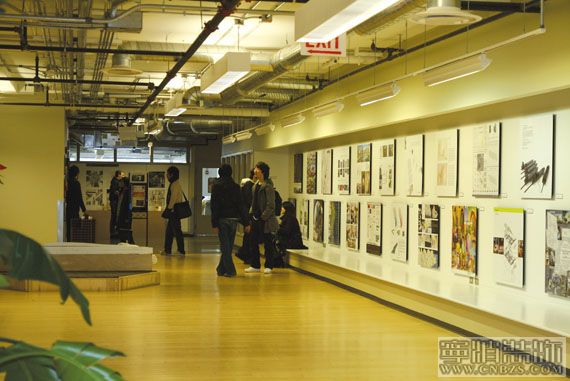

伊利诺亚理工大学建筑学院教学现场

周氏兄弟工作室后花园

周氏兄弟画室

伊利诺亚理工大学建筑学院学生作品

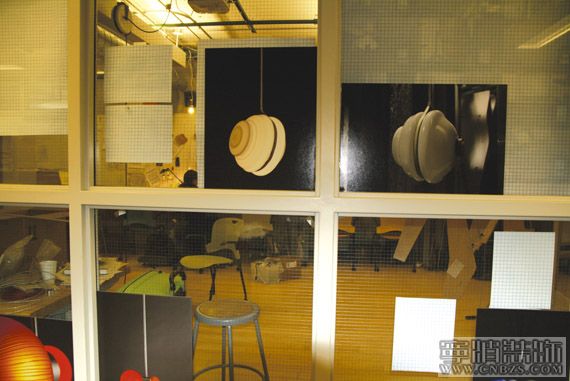

伊利诺亚理工大学建筑学院教室

伊利诺亚理工大学建筑学院学生作品