您现在的位置: 宁波装饰网 > 人物访谈 > 正文

您现在的位置: 宁波装饰网 > 人物访谈 > 正文

王灏

佚人营造建筑设计事务所主持建筑师

国家一级注册建筑师

宁波装饰:您在宁波北仑春晓设计的一个独特建筑最近成了人们的热门话题,当时设计时您是出于什么考虑?请谈谈您的设计理念。

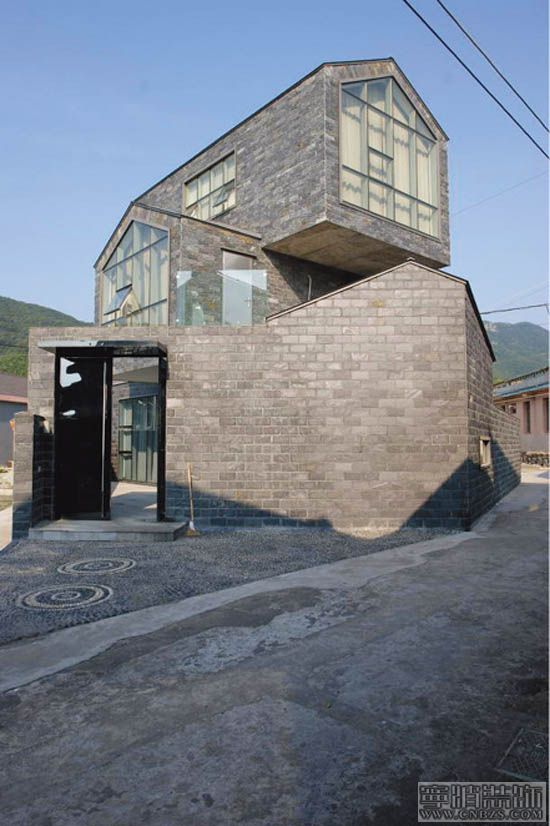

王灏:从2007年至今,我们在春晓村已设计建造了“库宅”(2007-2009年),“砖宅”(2009-2012年)及“柯宅”(2011-2013年)三座民居房,你说的这个是其中一栋,也就是“库宅”。这栋建筑位于传统的中国农村格局里面,在宁波乡下农村,一般有清末民国时期的祠堂及几栋三合院布局的木构老宅,目前基本都是年久失修的破旧状态,其余的建筑大多都是贝壳水泥砂浆抹灰墙面,粗劣而稳定的二层或三层砖混结构的楼房。周围民居沿袭了千百年来农村建筑特有的随意生长,水平蔓延(前院后屋),以一种特有的“松”的结构存在。2006年,我们初步接触这个住宅设计任务,那时我们工作室正在做中国城市的研究工作,一方面从西方的理论及操作手法出发,做纪录片式的上海和北京城市的调查,分析及总结,也陆续出版了几个专著。

我们当时的设计观念是把当今中国城市与农村对峙的空间效果,把城乡完全不同生活方式的对比,把“奇观建筑”跟“一般建筑”的并置,把中国城市垂直发展与乡下水平发展不同空间策略的共存状态做出来。所以我们放弃了一般住宅由内而外的设计手段,而是采用了以形态操作手法为切入点,把一般民居“图腾式”的双坡屋顶作为原型来唤起一般大众内心“家”的向往,这种原型由于特有的基地现状,没有水平南北排布,而是正交十字地被垂直重复叠加三层,最终营造出这块乡下水塘边独立用地上的一个“奇观建筑”。

从建成效果看,基本完美地呈现了我们的设计思路,从2006年年末开始设计,2007年中开始施工,最终经过重重磨难,克服了施工难度,材料的选择等等困难。这个建筑从各个层面来看,是个彻底的城市主义的建筑,放在一般气质的宁波农村,反而获得一种难能可贵的隐喻。它是一个当下城乡关系失衡的反讽般的典型场景,亦是对当今农村新民居暮气沉沉的未来当头棒喝般的对建筑文化的呼唤。这个建筑建造的材料都是目前大型建筑及设计事务所最喜欢的材料,屋面法国进口的钛锌板是由上海来的专业师傅与春晓当地木匠师傅精心合作的结果,落地大窗采用的玻璃幕墙工艺及窗边金属防水翻口做法都是控制相当出色的。

毫无疑问,“库宅”是中国乡下农村做工最出色的民居之一。她背后反讽的当下城市与农村之间空间和建筑形态上的深刻矛盾就如这个房子与周边民居之间形成的既统一又排斥的复杂关系一样,充满了多样性与单一性之间的徘徊。

宁波装饰:“库宅”建筑内部结构有什么特点?

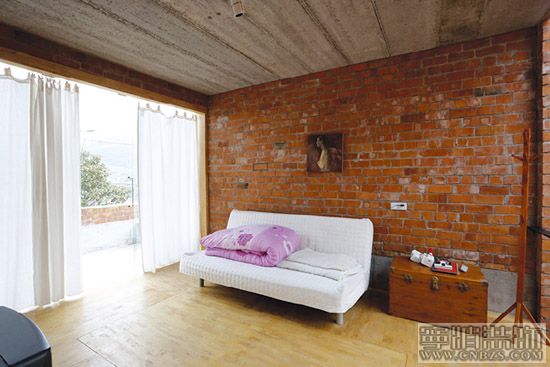

王灏:“库宅”建筑内部完全不比外部逊色,从设计思路上来讲,是外部都市主义风格的延续。我们希望继续营造一种在乡下很难找到的“紧张”或者“拥挤”的室内空间,所以这个房子在外部所获得的比较“大”的印象在内部并不存在。我们把梯形的用地在对角线上放置建筑的主体部分,前后院独立,三角型的几何元素在很多地方被重复,不大的前院,约20平米的客厅,室内微型的直角螺旋楼梯是内部主要的视觉焦点。这些小型的构件被精心设计,地面采用了细腻的中花白大理石打磨地面,带有鸭绒效果的灰色大面积的窗帘,以及青色的玻璃马赛克等等,这些材料、模数都控制得特别小,把都市里的居住经验带到了乡下,从而远离了乡下民居特有的大空间、大院子的常规体验。目的很明确,就是在如此特殊的建筑里营造一个引人入胜的与外部建筑设计理念完全匹配的内部空间。所有的屋顶关系都被保留下来,坡屋顶的内部还是坡型吊顶,除了楼梯间,都采用通间的空间处理方式。

另外,我们对家具的选择非常苛刻,为了找到符合这个建筑的家具费劲心思,我们没有选择完全中式的家具,而是选择了BHS包豪斯的几款家具。尽管不尽如人意,但有几款大师设计的家具还是在本宅内起到了很好的效果。这些家具也是此宅对城市生活移植的诠释。

宁波装饰:有人说这个“库宅”抄袭了“鸟巢”的设计者瑞士建筑师赫尔佐格的作品,对此您怎么看?

王灏:一种文化上的不自信最彻底的表现就是诸如此类的言论。我们这个设计方案在2007年就开始施工,2008年已结构封顶。有关瑞士建筑师赫尔佐格的作品,国内最早出现的出版物应该是2008年由马卫东先生(宁波人)编的中文版“A+U”,那时是全白的外表。赫尔佐格设计的那个博物馆建成后在杂志上发布是2010年初。一些外表撞衫在我们看来毫无意义,而且二房的构思出发点、比例、材料、结构及内部空间等等截然不同。

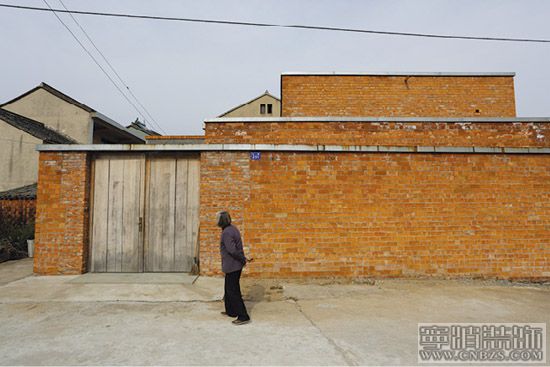

宁波装饰:“砖宅”是您的自宅,无论是建筑还是室内空间,流露着简约朴素的自然气息,在这个作品您想要去表达一个什么样的空间体验?谈谈您的设计构想。

王灏:朴素,天下无能与之争美,这是出自老子的一句话,也是我设计的座右铭。我的自宅包含了目前为止我们对设计的全部探索,从此宅我们设计重心开始发生明确的转移,展开坚持的三点:

第一,内向化的空间体验。自现代主义进入中国以来,我们的文化趋势就是外向化。试看当今任何一座城市任何一座建筑,都以此为根本目的。宽大而一览无余的道路系统,透明而无比巨大的基础设施,以公共性标榜的那些所谓文化建筑,通透,媚俗,以及在文化建筑外观包装下一系列光有外表而无内涵的那些著名建筑师的大作,统统倒在资本消费主义的枪下。这些诡辩的现代主义建筑是完全符合全球资本主义的运行逻辑的产物,我们对此保持相当的距离。因为,这些都远离我们古人的思想。所以,内部化或者讲内向化是我们的天然选择,一种恬然而平和的外表或者与环境的边界是最好的设计策略。正如所有中国传统民居所做的,幽深的庭院或者内部世界才是我们重心所在。所以,才会有那些简单直接的墙体,直接彰显我们设计的目的。

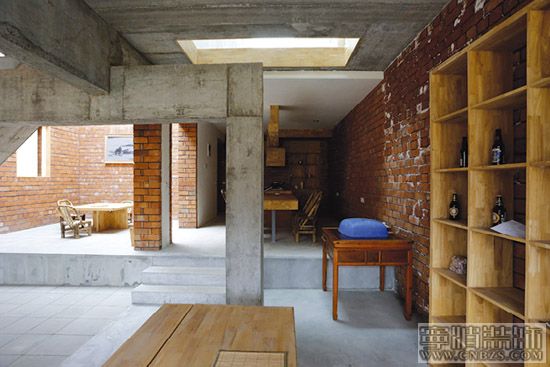

第二,自由的结构。如果我们翻开很多讲中国传统的牛文章,很少有对中国建筑传统的力学和“理”方面进行很高明的分析和讨论,这一方面由于当今的大部分建筑师尤其中国建筑师在结构方面是天然的无知者,也由于专业细分的缘故;另一方面需要对结构及力学材料等美学性能全面的掌握,才能对此做出革命性的创新运用。我们需要全面审视中国建筑传统里面“理”的那部分,诗意的因地制宜的结构是中国传统木构建筑全部密码,一种文理兼通的结构是中国建筑如何被现代化的核心所在。

我的自宅是这方面探索的第一步,线性的梁柱关系完全游离于现代建筑被捧为经典的框架体系以外,游离的梁和柱不经意地控制着所有的视觉和空间要素,与墙体和楼板完全分离。古建立面常见的搭梁,托柱处理手法随处可见,这些不遵循常理的结构处理,从根本上颠覆了西方建筑所限定的框架关系。我们认为,一切结构必须在符合一定力学原理的基础上被赋予新的美学可能,一种看似随心所欲控制的诗意美学。这些也是为什么这个看似简陋的住宅能获得2013年德国BAUWELT (建筑世界)2013全球“处女作”奖住宅类最高奖的原因。

第三,在慕尼黑工大演讲时,我们把此宅称为“半宅半庙”,寓意是我们所做的住宅希望最终空间能够以“枯”“残”“悲”“寂”等字眼来形容,某种程度上来讲,就是每套住宅都带有一种以中国书画里审美常见的“佛性”的高度,一种带有出世的宗教或者信仰的力量的建筑。这种能够带来精神世界洗涤的建筑是我们所推崇的,这也是西方现代建筑很少能做到的。

劳苦的心智,极低标准的居住要求,原始而朴素的材料,艰苦费力的结构探索,极具特色又残破不全的家具器皿,这些正是我的自宅力图达到的高度。这些空间体验是把生活当成一种文人的精神修行。

宁波装饰:现在的新农村改造都是火柴盒式的兵营式建筑,没有个性,您对新农村的改造有什么好的建议或构想?

王灏:在我的印象里,90年代的奉化滕头村是我很欣赏的新农村样板,一种乡土的生活与气脉完全相通的场景。但现在完全变了,沦落为一个普通的角色,因为一种美国郊区式别墅区被移植在周围。其实,我们太会遗忘历史和过去贫困的岁月,但却不知道这是被完全现代化前弥足珍贵的记忆。一种充满各种时期记忆的场所才是真正的好地方,你能回忆起没有自来水时期的水缸、水瓢的住宅才是真正具有生活气息的场所,甚至是三眼土灶。一个新农村建设,只要好好地去保留几栋前清或民国的木构建筑,修葺整齐;对八九十年代自发建筑仅需对内部功能做适当的整修;然后再去建造几栋充满设计思想的新式民居或者公共服务设施,这些就已经足够。一定要把新旧建筑的新陈代谢过程完整地呈现出来,把这个村落的历史感表现出来,把有趣的悠久的民居生活场景再现,这就是新农村最好的思路。

宁波装饰:“库宅”、“砖宅”、“柯宅”打破常规,甚至突破现有的建筑规范,您是如何处理理想与现实的矛盾?如何协调现实中的实际问题?

王灏:在普罗大众的日常生活中,温饱问题才刚刚解决不久,一些具有文化意义的建筑,不管是公共建筑或者私宅,建筑师的苦心和理想都很难被理解,更妄提获得大众的尊重。所以,我们切入的点是中国建筑师做的最少的私人住宅设计,不管其在农村或者哪里,都具有对探索一种空间或者结构最佳的实验条件。民居,使建筑师很直接面对当今社会最底层或者最激烈的矛盾所在,尤其在中国那些毫无生气商品房大行其道的时代。我们坚持将民居做成一种思想的产物,这个年代不需要喧嚣什么住宅是居住的机器之类的陈词滥调,也不需要把江南民居装入类似与震区安置房一样的工业化或是一定的美术化的老套思路里面,我们要做的是,一个号称精心构思的江南新时代民居能否放在一个明清名宅边?够不够格?如果我们做到了,才是对得起那些佚名的古代工匠传人的称号。所以,我们只给那些有思想的人提供设计图纸。

如何去揣摩当今的材料体系是个大问题,现在很多西方有想法的设计师都被当今过度发达的材料工业牵着鼻子走。我的体会是当我参加二年一度慕尼黑的世界建筑材料展的时候,我们很容易迷失在非常细分且专业的材料世界里,你会发现一切不假思索的话材料体系或者建造体系已经把房子细分到不可思议的地步,我们建筑师是为材料或建造体系配菜的。这种趋势非常危险,这就是建造艺术现代化的代价。我们的感觉还能做什么?我们的思想还能创造什么?所以,一定要从中抽身出来。一个充满想法的建筑,不一定是一个完全满足规范的建筑,这里面个中分寸必须现场控制,临场的设计更改不可或缺。现实必须妥协于思想。

宁波装饰:看了您的建筑设计,室内空间都很丰富,谈谈您的设计灵感来源和理论依据。

王灏:立面或者形态对我们来讲,仅仅是外部环境或者内部气质一种直白的表达,她最好传达出“封闭”“神秘”“乡土”等等有限的信息,我们不认可西方古典主义或现代建筑那种无比复杂的立面或称表皮系统,这并不是日本建筑师倡导的那种所谓“弱建筑”“负建筑”之类的概念,而是对传统审美的延续或者外部建筑的一种尊重。用昂贵的金属或者清水、瓦片墙、混凝土去直白地表现一道墙,或者用当今流行的绿化墙去彰显一种表面的环境主义者的人文关怀,这些雕虫小技并不在我们的思路范围之内,我们关注的外部必须是内部空间的轮廓素描。

我们希望在“神秘”或者“不可穿通”的外表内深藏着有趣的既有生活气息又有宗教气质的空间,她可以是园林化的,有很多天井与外部气脉相通,而且造价很低,充分利用当地的土木材料,符合我们传统的建造逻辑,并一定程度上拒绝过多的使用机械装置,包括调节空气的空调系统和弱电系统及通风装置。现场的调度及想象力的发挥是我们宝贵的灵感来源,我们会就现场一个空间决定下个空间,就这棵树的位置决定下棵树的位置和造型。总而言之,所有在此氛围里出现的家具、构件、植物等等都与建筑母体的构思如出一辙,一个高度。

宁波装饰:您认为建筑设计中空间观念的哲学基础是什么?

王灏:“朴素,天下无能与之争美”

在很长一段时间内,我们一直在强调我们的设计是“白描建筑”,意思是这个建筑除了轮廓线就是结构线,就如毕加索的公牛画,任何面的东西或者体的东西都是“透明”的或可被替换的,这是密斯建筑意义上的进一步发挥。譬如苏州博物馆,这种对建筑轮廓线的反复强调曾引起我们把其和古建轮廓系统的对比,严格意义上来说,苏州博物馆并没有给出结构系统强有力的回答。这种“白描建筑”理念引导我们设计建造宁波江北私人博物馆(正在建设中),这种体系下对结构的组合和断面要求很高,任何梁柱关系都被放大,断面要符合我们认为正确的美学趣味。所以,这将结构工程师的大部分工作纳入到我们建筑师的体系下,回到了类似辛克尔年代建筑师的状态,在这样情况下,才能建造出一个超越20世纪60年代纯结构主义时期建筑的房子,我们不要回到纯粹结构主义的建筑哲学,譬如富勒一样的东西。一种结构直观的“朴素”美学是我们的追求,一种与朴素的结构体系相配的当然是朴素的填充材料体系,如砖,瓦,石,石灰墙等。

“天趣与人趣的完美结合”

在一种符合现代力学原理的结构体系下把其再改造到符合天趣或者讲随意性的形态,这是对现有结构体系的再创造。我们在乡下随处可见的人工石板桥,水平跨度一般在3米以内,桥板石一般20公分左右,但桥墩石会做到一米,从力学上讲,桥墩石完全没必要那么厚,但古人就觉得这样的视觉美感最好,那就这么做吧。这就是把一种合理情况下的结构体系被审美体系纳入进来,材料断面大小会被改造,材料形状会被选择,组合会被改变。这些带着强烈人文精神的趣志使我们进入另外一个世界。正如我们国人对一块寿山石的雕刻,在原始的合理的的基础上,对其进行精心的构图和雕刻,把所在石材的纹理和缺陷都升华到另一个人文主题。所以,这也正是古人对待木材的态度,我们古建里任何木构都是在合理断面和造型基础上被进一步上升到装饰和具象的高度,一种建立在抽象层面上的具象审美,这就是把“天趣与人趣完美结合”的思想。这样的思想将把空间和结构引入到一种无限可能的状态,她毫无疑问将对目前西方暮气沉沉的建筑学带来一道曙光,也是对当今的所谓参数化建筑学这种逻辑学在建筑美学上的回光返照现象的当头棒喝,她将解决目前停滞不前的建造文化问题,就是西方人所谓的建构。

“无用之用”

这个带着中国精神的美学词,基本上包涵了所有中国艺术形式的最高境界。

一种既出世又入世的建筑是最好的建筑,简单讲就是一种具有“弹性”的建筑。

宁波装饰:您出国留学多年,真正影响您的是西方的建筑体系还是中国的传统文化?

王灏:我最推崇的西方建筑师是密斯,一位把东方的元素分离精神带到西方建筑学的大师,他也深受赖特影响,而赖特深受日本影响,他是唯一一位西方能把结构元素做到“禅”高度的人,而且还带有高度的精确性和分析性。但西方现代建筑的高峰已过,目前除了几个有想法的人,其他都在为材料工业精细化而工作,要不就是为建筑环保事业而奋斗。这也是在德国几年我唯一的收获。

很长一段时间我迷恋城市主义的一些思想和理想,因为其充满公共精神,所以至今还是很迷恋。但当那些理论,譬如贝尔拉格的城市理论放到当今中国城市时,是那么的无力和苍白。所以,我们最终还是选择从建筑单体做起,不管是在城市或乡村。

在我们日常的设计工作中,魂牵梦绕的还是中国传统的土建精神,中国文人精神里面崇尚天趣和自然那一块。我们国内专业圈对传统建筑“意”那一块做了大量的工作,早一些的梁思成先生对“理”那块也做了初步的资料梳理和整理,我们希望从中继续吸收营养,做一些我们能力所及设计工作。设计工作必须上升到文化的高度,这样,才会有想法和立场,才会为后人留下一些有意思的遗产,正如王澍先生所做的给我的启发。

我的设计感悟是:“只有行云流水的结构才能创造出行云流水般的空间”。心以此为鉴。