您现在的位置: 宁波装饰网 > 人物访谈 > 正文

您现在的位置: 宁波装饰网 > 人物访谈 > 正文

著名建筑师邢同和是当代中国职业建筑师中的杰出代表,已是古稀之年的他,被称为同上海建设一起崛起的建筑师。他不仅设计了上海的标志性建筑:上海博物馆、上海美术馆、金茂大厦(中外合作设计)、邓小平纪念馆等,还负责上海多处重点城市规划项目,如外滩风景带、淮海路景观,还有大量的建筑作品矗立在城市的各个角落,近二十年来他的建筑作品获奖无数。邢同和的建筑风格神形兼备、中西合璧,其为人开朗大度、不拘一格。日前,我们专程前往上海对邢同和教授进行了专访,面对面聆听他对建筑艺术和建筑文化的真知灼见。

宁波装饰:邢教授您好!很高兴您能抽出宝贵时间接受我们的采访。您是如何理解上海的城市发展与建筑文化?

邢同和:上海这个城市有它的特色,它是从渔村发展过来的,建城700多年。在这个过程中上海演变里面较多的是东西方文化的交流,因为它曾经在半封建、半殖民地的社会当中有过租界这段历史。上海的文化的根在哪里?一个是本土的,一个是外来的,互相交融后产生它特有文化的基点,这个是上海文化的主流。你可以在上海看到既有西方建筑的痕迹,比如巴洛克、洛可可等多种建筑风格;又有本土的一些里弄建筑,比如石库门,这是从渔村贫民当中产生的一种建筑形式,黑瓦屋面有一个小天井。还有花园洋房,西式的,完全是从法国、英国等搬过来,稍作改造,我们也都接受了。所以,我认为上海文化的基点就在于东西方文化的交融产生的海派建筑文化,这个基础造成现在上海的发展。

当今上海发展大概可分三个段落,第一段是八十年代末到九十年代初,是十年动乱后恢复调整阶段,在乱得不得了的情况下,我们第一步重点工作是对上海的整理,做规划准备,包括市政配套建设,十年动乱这方面都没做好,可以说是欠债还债。这个时期,装修也出现了,就是模仿港澳台风格,做了许多玻璃幕墙,室内装修贴墙纸,这是一个很土气的年代,由于当时人们都不出门,很封闭,看到外面进来的东西就模仿。第二阶段是在改革开放前期,九十年代整个一个年代,也是上海大发展阶段,一年一个样,三年大变样,这个时期,我们走出国门,接受了一些新的理念,人们的装修观念也有所改变,第一阶段我们是出钱买教训,把好多老建筑、好东西敲掉了,到九十年代,又回到理性阶段。这个时期我们发展了很多类型的项目,还有很多过去没有的项目,比如银行、保险、证券等,我们文化建筑也开始了,上海博物馆、上海美术馆、上海图书馆、体育场开始兴建。住宅也是在这个时期从国家规定的统一标准到多元化发展。从2000年开始,这是新的一个阶段,应该说这个时期我们的重点是环保意识,中国跟世界接轨了,我们不光要拼命发展,造混凝土森林,还要搞环保,开始注重环保意识,以城市规划、城市设计为指导。另外,我们尽量多做绿地,不像以前大拆大建后大造,上海在九十年代造了很多高层高密度的建筑,大造高层是那个时期的一个特点。2000年后,高层适当控制,进入有序发展。

2000年后契机是什么呢?就是世博会,围绕着世博会场馆建设带动旧城改造。九十年代旧城改造几乎是拆掉重造为主,还没有推敲考虑到如何保护、何改造留下来。从世博会申办成功,人们就觉得上海的旧城改造不能老是拆,还得要留,所以就提出“留、拆、改、建”四字方针,现在已走上规划指导下的有序发展走势,特别是对改造保护方面比较重视。

宁波装饰:您认为建筑文化的根在哪里?

邢同和:建筑是城市的美学符号,也可以说是美学元素。城市的轮廓光靠一片草地、一片绿化是构不成的,城市轮廓要靠建筑来构成,因为建筑本身代表了历史文化。我经常说,建筑是一棵有根、有生命的树。根就是地域性,中国建筑的根是中华民族的传统文化。建筑会受时代、材料的限制,但它的文化是割裂不了的;建筑的生命则是它的科技含量和时代精神。两者的结合,就是我创作的源泉。如果说一个孤立的建筑它是一棵树的话,那么今天作为一个城市来讲,它其实需要很多很多这样的树,它就成一个森林、大公园啊。

宁波装饰:令人瞩目的2010年上海世博会正向我们走来,相应的场馆建设正在紧锣密鼓地进行之中。作为2010年世博会建筑研究中心主任的您,能透露一下目前整个项目的进展情况吗?

邢同和:在筹办世博会的过程中我们分两个阶段工作,第一阶段重点是场馆的规划,先是位置的选址,我们选择了浦江两岸对城市有污染的(土地、气体、噪声等)甚至有影响的旧工业厂房、码头,把它们搬迁。沿着上海城区黄浦江两岸进行布局。园区规划用地范围为5.28平方公里,其中浦东部分为3.93平方公里,浦西部分为1.35平方公里。因为园区位于母亲河畔,我们可以把世博园区做成城市的一个突出的亮点,塑造一条新的城市轮廓线,这在历届世博会是不多见的。这也是我们在申办时所作的承诺,为此我们做了很多的工作,还做了很多评估,包括对水、空气、光、热、风、土这些评估工作全都做了,规划做到一定深度就必需解决这些问题。比如说土,很多土都是有工业污染的,或是有其它有害物质,会对人们有影响,现在你必需换新土,就这一项大概花了2亿人民币。通过评估采取一定的措施,保证这些方面都达标。我们叫“绿色世博”。还有怎么去解决整个园区布局上的问题,比如世博轴、高架步道,还有五个片区(亚洲区、欧洲区、美洲区、非洲区、国际组织区)的坐落位置,这些都是从规划角度去考虑的。规划中世博轴和中国馆、主题馆、演艺馆、世博中心馆都是永久性建筑,这一轴四馆目前基本都已结构封顶,接下来就是外装修和内装修结合和陈列展览等,这些工作都在紧锣密鼓地进行中。

第二个阶段是从规划到建筑,世博会建筑分永久性建筑和临时性建筑,重点是永久性建筑,这部分先动工。还有一个步骤是先地下再地上,因为世博会园区的路将来就是城市的道路,所以下面都有管道,都先行做了,包括地铁车站,有两条线通过,还设了两个站。国外的自建馆,由各个国家自行设计建设,有200多个国家和组织报名参加,目前已有30多个正在建了。企业馆以浦西为主,原来江南造船厂这一地块,有通用汽车、中国电信、银行保险、石油、航空、航天、气象等场馆,这些企业馆都是各行业设计建造,目前进展顺利。

还有一个项目是我曾参与的去年已经完成的世博会样板段。包括入口、安检、检票、公用设施、环境、标识等。同时安排租赁馆,有1000-2000平方米大小不同面积的场馆,还有联合馆等,从中总结、改进,进而全面推广。

我们上海现代建筑设计集团有一个工程设计团队在现场,协助施工的配合,这是一个综合性的工作,有规划建筑,有设备、监理等等。我们团队还做了一项工作,就是怎么让租赁馆及联合馆的建材能够回收利用,因为这些建筑都是临时性的,最后把这些钢材、混凝土都变成建筑垃圾,这不行!一定要有可再回收和再利用的价值,现在我们选的材料基本上是定型的,都是搭建出来的,可以再利用。也就是说我们提供一“盒子”,整个构建,租赁国只要进行内部布置和门面装修就可。

在软件设计建设方面,已经有很多展馆,如主题馆、中国馆进行陈展及内装修设计,研究陈列表现及如何去表现主题?还有绿化、水处理等这些工作都在同步进行。

应该说,世博会整个工作是在紧张而有序地进行中。

宁波装饰:世博会结束后这个园区将来的定位是什么?

邢同和:上海世博会规划里有个后续规划。世博会结束后后续利用是很重要的,有几个问题值得我们去思考:首先,今后这个地方定位是什么?用来做什么?上海世博会规划30%建筑是留下,70%要拆除,这些建筑拆除后定位是什么?这也是规划中的要求。我们希望这个地方将来能成为上海又一个公共活动区域,特别是那些永久性建筑,如国际会展中心,能否给这片区域带来一些活跃气氛,还有贸易、外国领事馆能不能集中到这个地方来,把其打造成一个国际性活动场所,这是我们思考的第一个问题。其次,世博会园区已建设有公共交通网络、地铁轨道交通,那么这个地方以后怎么让它繁荣发展?我们要接受浦东陆家嘴的教训,因为当时进驻的都是金融证券公司,开始阶段人气较少,现在在补充人气,包括住宅、商业服务配套都进去了,如果没有这些配套就会暗淡,很死沉,必须加入这些活力。所以对世博园区将来的规划应该考虑如何让老百姓融入进去,现在交通方便了,有些方面的功能,包括第三产业、住宅的容量,都要考虑进去。当然,还要兼顾到我们投入和产出问题,世博会国家投了很多钱,这也是纳税人的钱,将来要通过土地二次开发把它赚回来,所以如何让这个地方土地的价值得以充分发挥,这也是后续要思考的。最后是环保问题,现在我们打着“环保世博”的口号,以后要考虑如何把一些公园绿地、绿色建筑保留下来。而且既然这个世博空地开发更要方方面面必须是环保的,建筑也必须是绿色的。

宁波装饰:上海是个有文化积淀的城市,但有不少优秀老建筑面临改造。对一个设计师来说,在城市规划设计中应有怎样的责任感?旧建筑的保护利用方面您有何自己的见解?

邢同和:上海越变越美是肯定的,但在发展过程中,如何将大量的建筑文化保护下来,使优秀的建筑文化延续下去并赋予它新的生命力,这是很重要的课题。作为一个建筑师,特别是我们有几十年建筑创作生涯的建筑师来讲,优秀建筑的保护,有着更深的感情和体会。这是因为自己做过那么多的建筑,有一种怀旧情结在,通过几十年的工作更理解一个好的作品来之不易,一个记忆中的城市留下来更是不容易。我自己对上海建筑保护这方面特别关心,也是起于这个情结,我出生于上海,从小看到的是上海的老建筑,上海的石库门,花园洋房,新公房我都住过,慢慢感受到这些建筑有很多的文化在里面,有很多的建筑趣味在里面,这个是不可抹灭的印象。所以你会觉得这些建筑文化应该留下来,这是建筑师一种本能的情结,就如父母对子女的爱,子女对父母的孝心一样,是从小熏陶下来对自己祖国文化的一种情感。

经济发展了必然要破坏一些旧建筑,有些建筑你要留又面临着我们城市发展这个矛盾中,这时建筑师应起着什么作用?有时候修复旧房子花的钱和精力比造新的还要多,遇到这些矛盾你如何处理?这需要建筑师千方百计去宣传,动脑筋要想办法去创造机会。要留不是讲讲就可以了,必须要留好它,做出留好的文章。所以一方面我对有关部门呼吁,每年我们不要仅仅讲拆多少房子是功绩,同时留下多少好的房子,这也是功绩。另一方面,我自己也要去做,现在我也积极参与这些保护建筑工作,怎么去做好它,让它精彩地留下来。因为有些旧建筑你必须要改造,比如石库门以前需拎马桶的,现在你必需要配备卫生设备,有些公共建筑当时没装空调,靠自然通风,现在加空调,但是又要让它保留自然通风这个优点,这些方面建筑师有责任把它改造好。我很感谢当时的上海市城市规划管理局伍江副局长,他做了一件非常有意义的好事,亲自起草参与编制了《上海市历史文化风貌区保护条例》,条例于2002年7月上海市人大通过,并于2003年1月1日起施行。根据条例规定,上海市人民政府于2003年11月批准确定了中心城区12个总面积达27平方公里的历史文化风貌区。也就是说我们从单个建筑保护到一片保护,一片保护并不是说里面一个建筑都不能动,我们可以拆掉几个或改造几个,内部可以整理,但是这片区域不允许你架高层,不允许搞一个怪里怪气的建筑,就是把整个区域风貌保护起来,包括它的文化的沉淀、历史的痕迹,还有道路、绿化,及城市的一些肌理的发展,都把它们保留下来,这个是非常可贵的,我很支持这个工作。

一个城市能够留下来的建筑文化是非常宝贵的财富。上海如果没有原来的这些文化、宗教建筑、石库门花园洋房建筑,那上海就不是历史的上海。如果建筑文化在我们手里没有保护好,历史就会缺了这一块。

宁波装饰:您认为什么样的建筑才会使设计师的个性得到充分发挥?

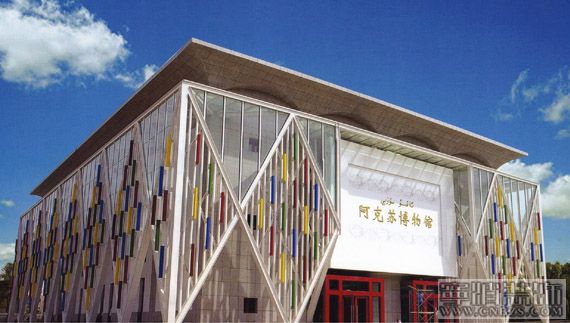

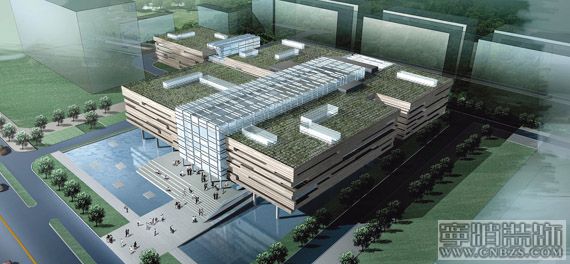

邢同和:文化建筑!因为每一幢文化建筑都有其特殊文化含义,设计师不仅要有娴熟的技艺,更要有深厚的文化积累和底蕴。文化建筑在历史悠久的国家被视为一种骄傲,能够从历史上延续下来,成为城市进程中的主要标志。我一直对文化建筑很感兴趣,承担了上海外滩风景带、上海龙华烈士陵园、陈云故居纪念馆、邓小平故居陈列馆、鲁迅纪念馆、奉贤图书馆、包头博物馆、荣成博物馆、新疆阿克苏博物馆、扬州双博等文化建筑的设计,最近正在做宋庆龄事迹陈列馆。每一个项目对我来说,都是一次挑战和超越,使个人风格得到一次张扬。

文化建筑创作对我来说是一件很快乐的事。比如说我最近在做宋庆龄纪念馆,这是一个展示她生平事迹的陈列馆,坐落于上海宋庆龄陵园。我是全身心地投入,因为她的一生让我感动,另外还有个私人原因,我的孩子从小就是在宋庆龄托儿所、宋庆龄幼儿园成长的,他们喜欢画画,宋庆龄还把儿子恩戈送宋奶奶的画挂在家里,春节还给他寄来了她亲笔签名的贺年卡,所以我们一家对宋庆龄有一种特殊的感情。宋庆龄很喜欢儿童,她不仅是一个亲切慈祥的老人,还是一个品德高尚的伟大的中国女性,我是怀着崇敬怀念之情来创作她的纪念馆,寄托着一个建筑师对伟人的敬仰。

我喜欢文化建筑还有一个原因,就是它融入百姓,回报大众的关系,所以把自己定位是一个大众的设计师,我不要把自己打造成一个明星,大众建筑师要有大众的文化,在大众当中去把你创作的东西交还给他们。比如说我最近做的奉贤图书馆,奉贤是一个很崇尚文化的地方,过去出了很多著名文人,这里的老百姓从小就养成读书的习惯,图书馆建成后,每天晚上灯火辉煌。我设计的这个图书馆是为了老百姓,使他们得到了文化享受,作为建筑师的我是非常愉悦的。前段时间我在奉贤图书馆做报告,当时我站在上面演讲,下面有人递条子上来“请大师坐下!”,寥寥几个字传递给我的却是大家对我的关心和爱护,我感到很温暖也很亲切。

我对文化建筑怀有无限的热爱,也在追求怎样更好地去做好它,无论项目大小,我希望用我的聪明才智创作出更多更好的作品为人民大众服务,这不仅是我作为一个建筑师的责任,也是我最大的幸福和快乐。

邓小平故居陈列室

阿克苏博物馆

奉贤图书馆鸟瞰效果

奉贤图书馆外景

奉贤图书馆室内实景图

世博会样板段效果图

邢同和教授(中)和他的设计团队

宋庆龄事迹陈列馆透视图